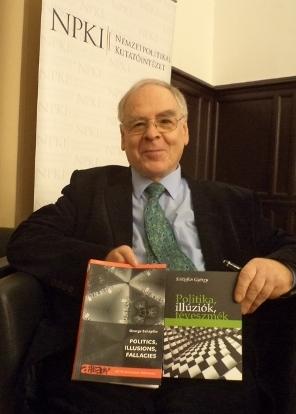

Géza Gecse: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat története. [Von Byzanz nach Byzanz. Geschichte des russischen Reichsgedankens]. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. Tefner Zoltán recenziója a Grotiusban jelent meg.

Trotz zahlreicher wichtiger neuerer Untersuchungen über das Werden und den heutigen Zustand des russischen Weltreiches, fehlte in der ungarischen Historiographie bis 2007 eine umfassende, längere Studie in diesem, ganz Europa, insbesondere Osteuropa betreffenden Thema. Leser, die keine Weltsprache kennen, können vertrauliche Informationen über den byzantinischen und asiatisch-despotischen Charakter des Zarenreiches erst seit diesem Jahr einholen. Groß angelegte Bücher, Fallstudien und besonders Lehrbücher haben in der Verhandlung der russischen politischen Geschichte diesen Aspekt – byzantinische Wurzeln der russischen Außenpolitik– verschämt gemieden. Während des kommunistischen Zeitperiode 1945 und 1990 geschah es aus wohl überlegten Existenzgründen: Sogar das kleinste Zeichen um russisch-zaristische Außenpolitik mit der sowjetischen ineinander zu verwaschen, zog den Zorn der jeweils streng kontrollierenden Parteimacht auf sich. In den sonst qualitativ sehr guten Monographien seit 1990 können wir ohne besonderen Scharfblick genau dieselbe Haltung entdecken, indem die Autoren die byzantinische Wirkung auf das russische politische Denken entweder außer Acht lassen oder ihm als etwas nicht Wesentliches geringerer Bedeutung beimessen.

Géza Gecse, Rundfunkjournalist und Dozent an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest, nach vielen Jahren Studium über die Ideologie des Panslawismus in Budapest und Moskau macht dieser Tradition ein Ende, und versucht der Vorstellung der Kontinuität zwischen dem Byzantinischen Kaiserreich, dem Russischen Kaiserreich, der Sowjetunion und (horribile dictu) der Russischen Föderation ab 1990er Jahre ausreichenden Raum zu gewähren. Für den Autor existiert nur einen Blickpunkt: der ungebrochene Bogen des Bestrebens der Machtausentfaltung, mit der Terminologie von Fritz Fischer „der Griff nach der Weltmacht”.

Seit dem Erscheinungsjahr 2007 sind sieben Jahre vergangen, aber die Thematisierung des Byzantinismus wächst von Jahr zu Jahr an Bedeutung, seine Aktualität wird im Spiegel der Ereignisse der letzten Monate (Krim-Krise 2014) immer größer. (Daher ist die Entscheidung über die Zweitauflage des Buches.) Gecse bietet nämlich kein zeitgeschichtliches Inventar der Thematik, keine einfache Verflechtugsgeschichte, sondern er versucht eine systematische Tiefanalyse einzugehen, die Anknüpfungspunkte zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsprobleme zu entdecken.

Die begrenzten Möglichkeiten der Arbeit sind aber nicht zu übersehen. Nicht vorerst wegen ihrer ungewöhnlich langen Zeitspanne ab 16. Jahrhundert bis heute, sondern weil sie die vom Verlag vorbestimmte Textlänge (350 Seiten) nicht überschreiten konnte. Aus diesem Grund bleiben viele, in der russischen Nationalgeschichte sowie in der Geschichte der einzelnen ethnisch-politischen Gruppen innerhalb Russlands nicht unwesentliche Faktoren und Erscheinungen in Schatten gestellt. Liegt der Akzent auf dem politischen Byzantinismus, so fallen zahlreiche Hinweise auf die allgemeingeschichtlichen Geschehen in der Verhandlung aus – ohne dies sind die einzelnen politischen Theorien ab und zu nur mit großer Sorgfalt anzudeuten. Der Autor musste nämlich seine spezifische Aussage „nur” in 14 Kapiteln zusammenfassen. Aber trotzdem wiegen diese Lückenhaftigkeiten nicht als schwere Defizite. Gecse gelingt es, eine sehr Informative Fallstudie zu erbringen. Der Leser wird nicht nur informiert, sondern auch durch Rückgriffe und Ausblicke immer wieder zu Zusammenhängen angeführt, die längerfristig wirkende Prozesse anzeigen und verständlich machen (Andeutungen auf die Gorbatschow-Jelzin-Putin-Reformen).

Der erste Teil beginnt die Behandlung des politischen Denkens mit dem Kiewer Rus, mit einer legendären Zeit (das Jahr 988 n. Chr.!), als der normannische Abkömmling, Wladimir, Großfürst von Kiew auf der europäischen politischen Szene das erste Mal erscheint (merkwürdigerweise in Form eines Allianzvorschlages an Byzanz, was auch die kommenden Jahrhunderte des Ostslawentums schicksalshaft beeinflusste). Gecse spannt hiernach ein Zelt von mehr als tausend Jahre aus. Der letzte Teil, der kürzeste, der nur aus drei kurzen Seiten besteht, beinhaltet natürlich keine Tiefanalyse, und schließt die Abhandlung mit dem Jahr 2004 ab. Solange es in dem ganzen Buch um einen analytischen Nachweis der byzantinischen Charakterzüge geht, geht die Rede in diesem Kapitel mangels ausreichender historischer Perspektive mit keinem Wort davon. Man vermutet diesbezüglich: Der Autor denke daran, es erbiete sich künftighin eine Möglichkeit, diese Charakterzüge im Besitz von Kenntnissen über die seit 2004 abgelaufene russische Politik in einem anderen, selbstständigen Buch zu zerlegen.

Der Autor sieht den grundlegendsten Unterschied zwischen der russischen und der europäischen Gesellschaftsanschauung in der byzantinisch-orthodoxen Theologie: „Nach der Meinung der Byzantiner hat Christus jede Existenzform des menschlichen Daseins erlöst, wodurch nicht nur der einzelne Mensch, sondern auch die ganze Gesellschaft kollektiv, mit einem einzelnen Akt getauft werden kann. Aus dieser These leitet der Gecse die „antiindividuelle” Einstellung der russischen Gesellschaft und der jeweiligen Gesellschaftspolitik, sowie der Innen- und Außenpolitik ab. Das einzelne Individuum, das Kaisertum (verkörpert von der abstrakten Persönlichkeit des jeweiligen Zaren) und die orthodoxe Kirche bilden nach dieser Theorie eine untrennbare Einheit. Was von dem Wappen von Byzanz, von dem Doppeladler eklatant dargestellt werde.

Aus diesen Überlegungen steht im Mittelpunkt der Abhandlungen natürlich die Problematik des dem Verfasser am nahesten stehenden Themas des Panslawismus. Selbstverständlich aus dem Blickwinkel der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, der der panslawistische Reichsgedanke im Zusammenhang mit dem Balkan im Bereich der Europapolitik die meisten Schwierigkeiten verursachte. Die kleineren slawischen Volksstämme, wie die Serben, Bulgaren sind auf Grund der christlichen Erlösung dem russischen Kaiserreich unterstellt, sie müssen sich von der Theorie der kollektiven Taufe ausgehend die Leitung des großen Russland als eine Selbstverständlichkeit anerkennen. Die anderen kleinen Slawengruppen, wie Kroaten, Tschechen, Slowenen usw. müssten die Obrigkeit Russlands anhand ihrer slawischen Ethnizität vor Auge halten Und weil diese kleinen, orthodoxen oder nicht orthodoxen Völker auf dem Gebiet der Österreichisch-Ungarischen Monarchie leben, schwebt vor der Mehrheit der panslawistischen Ideologen die Zerstörung der Monarchie vor. Katkows diesbezügliche Ausrede: „Österreich-Ungarn ist eine Kröte, der zertreten werden muss.”. Die Slawen Europas können den Zaren als ihren Gönner betrachten, der aus den vielen Slawenvölkern den stärksten Staatenbund zu bilden bestrebt ist. Ausgenommen die Polen, mit denen fast jeder panslawistische Theoretiker schon ursprünglich abgerechnet hatte. Iwan Aksakow „[…] hat gleichzetig die katholischen Polen als Feinde angezeigt. Insbesondere die schlachtinzen, den polnischen Kleinadel hasste er unermesslich, die er als Verräter des Slawentums eingestellt hat.” – lesen wir im Buch.

Die russische Reichsidee ruhte selbstverständlich auf mehreren Grundpfeilern der politischen Ideologie, deren historischen Wurzeln im Werk in ihrer organischen Komplexität vorgestellt worden sind. Der Autor sieht zwei, weit in die neueste Zeit, in die bolschewistische Außenpolitik, sowie in die „neurussische Expansion” der letzten Monate vorwärts weisende politische Bewegungsgründe, deren Quellen in der russischen Geschichte von vierhundert Jahren zu entdecken sind. Erstens die Auffassung über das „offizielle Volkstum”, russisch: ofizialnaja narodnost’, von dem 1833 zum Bildungsminister avancierten Sergej Semjonowitsch Uwarow, der die Meinung vertrat: „[…] das prawoslawische und autokratische [!-Z.T.] Russland ist hochwertiger, als der kernfaule Westen.” Andererseits lässt der Autor die euro-asiatische Denkungsart sehr eindeutig und informativ entwickeln, eine seltsame Staatsphilosophie, die die doppelte Identität des russischen Volkes lehrte, und behauptete, dass in dem Charakter der Russen asiatische Wesenszüge mindestens in so großer Anzahl vorfindlich sind, als Wesensmerkmale normannisch-slawischer Herkunft. Russland verknüpft sich also mindestens mit so eindeutiger Intensität Osteuropa, wie Asien. Viele Ideologen, vor allem Konstantin Leont’ew, aber auch so der berühmte Schriftsteller, Michail Dostojewskij verkündeten in ihren Schriften unverblümt: Das moskowitische Russland gilt als Erbe des tatarischen Staatswesens. (N. b.: nach einer anders formulierten idiomatischen Wendung von einem Westeuropäer: „Kratze den Russen an, und kommt aus ihm der Tatar hervor.”)

Der Autor leitet die heutigen Zeiten zur Geltung kommende Staatsidee, und nicht in letzter Linie die moderne Staatspraxis nach 1945 vorwiegend aus diesen Grundthesen ab. Stalins Gewaltherrschaft, das mit ihr verbundene Blutbad, die ganze Welt mit Atomkatastrophe bedrohende Politik von Nikita Chruschtschow, die doktrinäre Pufferstaatsidee Breschniews und seiner entkräfteten Thronfolger folgen aus diesen Prämissen. So wie der Panslawismus in der osteuropäischen Raum sich nach der Vernichtung der Donaumonarchie bestrebte, und Schlüsselposition an den Meerengen einnehmen wollte, wollte das russische Reich die osteuropäischen Staaten – unter ihnen Ungarn – als Pufferstaaten benutzen, um seinen Reichsgedanken auf den Erwerb der Weltherrschaft zu erstrecken. Der euro-asiatische Gedanke äußerte sich gleichwohl in der Expansion nach Osten: die Besetzung des Kaukasus von den Zaren im 19. Jahrhundert und im Überfall an Afghanistan. Die Kapitel X. und XI. Kapitel sind aus dem Gesichtspunkt der globalen Struktur des Buches am wichtigsten. Die Chrustschow-Doktrine bedeutete dasselbe Konzept, wie die Konzepte von den klassischen panslawistischen Koryphäen in der zweiten Hälfte der 1800er Jahre. Das beste Beispiel: Nikolaj Danilewskij. Osteuropäische panslawistische Föderation auf den Ruinen der Donaumonarchie, die Slawen erfüllen welthistorische Berufung, sie sind dazu prädestiniert, dass sie die Welt führen, dass sie den abgeschwächten, faulen Westen besiegen.

Aber um diesen Plan zu erfüllen brauchen sie eine zeitweilig bestehende militärstrategische Trampoline, eine Übergangsposition, aus der sie in den endgültigen Kampf um die Weltherrschaft ziehen können. Um dieses Absprungsbrett aufzustellen diente der Zweite Weltkrieg, um es zu behalten unter anderen die blutige Niederschlagung der ungarischen Revolution von 1956. Der Umgestaltung Osteuropas stand eine Menge der gut brauchbaren Ideen zur Verfügung, deren Quellen eben in den Werken von Danilewskij liegen: Groß-Bulgarien (siehe Orientkrise 1877/78!), Groß-Rumänien, Ugor-Rußland (Teil des Ungarischen Königreiches, in der sowjetischen Zeit Zakarpatskaja Oblast’), Tschechisch-Mährisches Königreich (nach 1918 Tschechoslowakei), Serbisch-Kroatisch-Slowenisches Königreich, das eigentliche Jugoslawien, und nicht zuletzt Zargrad, d. h. Konstantinopel, Hauptstadt der slawischen Föderation, wo der russische Kaiser die Weltmacht im Zeichen der Orthodoxie ausübt. Natürlich blieb der Uwarow’sche Gedanke auch weiterhin in Geltung: Auf den drei Grundlagen Orthodoxie-Gewaltherrschaft-Volkstum (die eigentliche russische Gesellschaft ohne staatliche Bürokratie) beruht die Existenz Russlands, der Zar verkörpert in einer Person die Gewaltherrschaft, weil dem inneren Charakter der russischen Gesellschaft diese Herrschaftsform am besten entspreche. Demokratie, Parlamentarismus, Liberalismus, Humanismus – überflüssige und der russischen Eigenart fremde Erscheinungen, von denen die russische Staatslenkung sich fern halten solle. Die osteuropäischen Pufferstaaten waren aber anderer Meinung.

Nach der ungarischen Revolution mussten Chruschtschow und Breschniew, wie die nach ihnen zur Macht gekommenen Krisenpolitiker Andropow und Tschernienko mit den alten, offenen, grausamen, diktatorischen Methoden stalinistischer Art abrechnen. Im Interesse der Erhaltung der provisorischen Gewalt in den osteuropäischen Pufferstaaten haben sie ganz bis zum Zusammenbruch des russischen Imperiums eine eigenartige Blumensprache verwendet. Friedliche Koexistenz, Politik des Tauens, die zum Sieg des Sozialismus führenden unterschiedlichen Wege – alle diesen Slogans finden wir als Textpassagen in der berühmten Geheimrede von Chruschtschow im März 1956. Nicht weniger mit Grund können wir die wirklich geistreiche Phrase Andropows „existierender Sozialismus” auch als eine Form des Euphemismus ansehen. Aber davon unabhängig erscheint es vor dem Autor eindeutig, dass die sowjetische Außenpolitik in den Ostblockstaaten – im Grunde genommen– immer nur autokratisch blieb, und unverschämt erzwang Moskau ihre eigene politische Philosophie auf die osteuropäischen Gesellschaften auf. Die byzantinische Formel über die Notwendigkeit der gewaltherrschaftlichen Staatslenkung in Russland galt keineswegs als eine politische Notwendigkeit in den osteuropäischen Satellitenstaaten, die einen ganz anderen historischen Weg begangen hatten.

Aus den Erörterungen von Gecse über den Auslaut des 20. Jahrhunderts kommt man zur Erkenntnis, dass die Russen Michail Pogodins bedeutungsschwerer Verkündigung auch in den letzten Zeiten große Bedeutung beimaßen. Peter der Große zeigte nämlich Russland den richtigen Weg an, den dem wirklich großen Zar der Allmächtige selber bestimmte: Das russische Volk müsse das auserwählte Volk, das neue Israel werden, die die Welt letzthin erlösen werde. Daher müssen nicht die Russen von Europa lernen, sondern umgekehrt: sie müssen Europa das unterrichtende Beispiel liefern.

Die heutige gesellschaftliche und wissenschaftliche Öffentlichkeit muss diesbezüglich entscheiden, ob und inwiefern die heutige Politik Russlands den alten Traditionen des russischen Reichsgedankens abweicht oder inwiefern bleibt sie daran bestehen. Es steht uns die Feststellung nahe, dass das Problem – beobachtend die neuesten Abwicklungen – als äußerst aktuell erscheint.

Dem Autor gelang es, die konkret existierenden Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu finden, ohne den in der Historiographie nicht selten vorkommenden Fehler zu begehen: Zur vorhandenen Thesen suche ich Belege, Argumente, Beweismaterial, so würde ich die Welt über meine einzig richtige Meinung überzeugen. Bei Gecse läuft die Analyse von der ersten Zeile bis zur letzten entsprechend der deduktiv-abstrahierenden Methode ab. Das Buch könne auf lebhaftes internationales Interesse Anspruch erheben, und es wäre wohl begründet, es in irgendwelche Weltsprache zu übersetzen.

Zoltán Tefner